|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

能舞は、典型的な修験能であり、鎌倉時代にその骨格が形成されたといわれております。

東通村には、今から500年前に修験者がもたらしたものであり、その行法を基調としつつ、猿楽・曲舞などの中世の諸芸能を取り入れて創り出されたといわれています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拍子にあわせて、獅子頭を歯打ちをさせながら勇壮に舞います。熊野権現の祈祷舞であり、神社祭典で奉納します。また、能舞披露の最終演目となり、観客を祈祷します。

正月元旦には門打ちを行い、戸毎の悪魔退散と五穀豊穣を祈祷します。新築した家では、屋固めを行い、火難水難から守るための祈祷をします。

集落の守り神として、深く畏敬されてきました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

鳥舞、かご舞、翁、三番叟の4演目を式舞とも言います。能舞公演の際には、最初にこの4つを演じなければなりません。かご舞、翁、三番叟は、一連の翁芸です。

このほかに、ばんがくと呼ぶ能舞の基本となる舞がありますが、古い演目の中に挿入して演じられます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

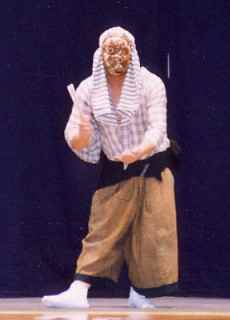

能舞には、8演目の武士舞があります。信夫、鈴木、屋島、鞍馬、巴、渡辺の6演目は、源氏に関わるものです。十番切と曽我は、曽我兄弟に関わるものです。中世における東北人が好んだ武人に題材を求めて、舞曲を作っています。

武士舞は、キリという拍子と呼吸を合わせて舞います。拍子方と舞手の気持ちが通いあって、演じなければなりません。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

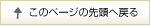

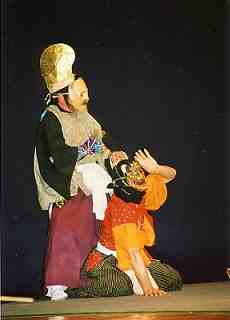

能舞の代表演目は、鐘巻です。鬼神になった娘を、修験者が祈祷によって救い出すという、修験者の超能力を誇示する内容になっています。元々は、紀州の道成寺縁起に題材を求めていますが、修験能らしい仕立てになっています。同種のものとして能では、道成寺として伝えており、歌舞伎では、京鹿子娘道成寺が知られています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

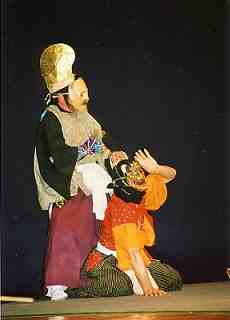

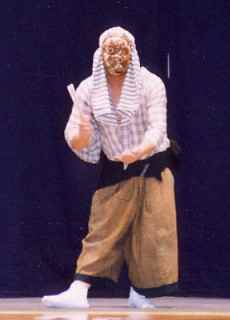

能舞の中に10番の狂言物を伝承していて、道化舞と呼んでいます。女舞が登場する、ねんず、天女、わらび折、綱引きの4番が特に古い演目と言われます。道化舞は、道化と銅取り(太鼓打ちのこと)がセリフで応答しながら進行します。地元の言葉ですから、良く聞かなければ分かりません。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 能舞公開日程 |

|

1月1日~ |

門打ちと屋固め

大利・上田屋・鹿橋・石持・蒲野沢

野牛・古野牛川・岩屋・尻労・尻屋

砂子又・下田代・猿ヶ森・白糠 |

|

1月2日 |

石持・鹿橋・白糠で公開 |

|

1月3日 |

大利・岩屋・白糠・上田代で公開 |

|

1月7日 |

蒲野沢で公開 |

|

1月15日 |

大利で公開 |

|

1月16日 |

鹿橋で公開 |

|

1月17日 |

尻労で公開 |

|

1月19日 |

尻屋で公開 |

|

9月10日過ぎ~ |

集落ごとに神社祭典で権現舞奉納 |

|

9月16日 |

上田屋熊野神社で公開 |

|

12月18日 |

岩屋で公開 |

|

|

|

|

|

|

|

★ 東通村郷土芸能発表会 |

|

1月上旬

|

能舞、獅子舞、大神楽

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 獅子舞公開日程 |

|

1月1日~1月4日

|

入口・ほろ部で門打ちと屋固め

入口で公開

|

|

9月10日過ぎ~ |

集落の神社祭典で権現舞奉納 |

|

12月19日 |

ほろ部で公開 |

|

|

|

|

|

|

|

★ 大神楽公演日程 |

|

1月1日~

|

門打ちと屋固め

目名・下田屋・上田代・小田野沢・老部

|

|

9月10日過ぎ~

|

集落の神社祭典で権現舞奉納

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 田植え餅つき踊り |

|

1月15日~

|

目名・向野・石持・鹿橋・蒲野沢

入口・野牛・岩屋・尻屋・尻労

田代・猿ヶ森・砂子又・上田屋

小田野沢・老部・古野牛川

|

|

1月16日

|

大利・石持・蒲野沢・入口

野牛・砂子又・小田野沢・老部

古野牛川

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|